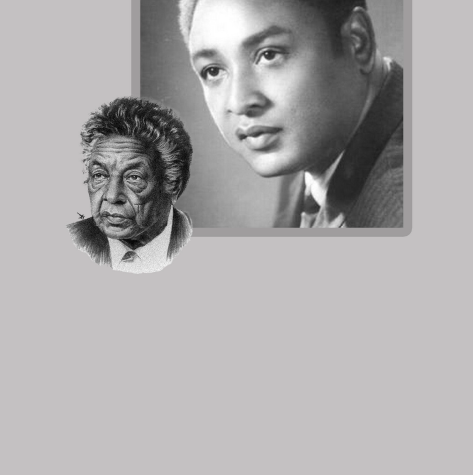

الموسيقار برعي محمد دفع الله شلال من الأنغام نافذ للماورائيات

عصمت معتصم البشير بانقا

عندما يُذكر الفن الموسيقي والغنائي في السودان، فأكثر ما يُذكر هو أسماء المطربين والشعراء الذين صعدوا بهذا الفن إلى ذرى عالية من الرقي والأصالة، ولكن التاريخ لا ينكر بل دائمًا يذكرنا بأفذاذ صنعوا المجد لتلك الثورة الفنية التي عاشت فترة ازدهار هائل من أربعينيات القرن الماضي حتى نهاية الثمانينيات، أبرزهم وأجلَّهم الملحن الموسيقار برعي محمد دفع الله، أول وأكثر موسيقيي عصره آخذًا برسالة الموسيقى في جدية مشرقة مشرفة، لكونه وضع الأساس المثالي السليم لتذوقها، واعتبارها الشيء المقدس، ورحيق التفكير، والشكل الذي يتدفق منه الجمال والغذاء الروحي، متى ما لاذ المرء إليه.

لا يخفى على أحد أن شأن الموسيقى والألحان السودانية قد عظُم بفضل العواد والمؤلف الموسيقي، والمايسترو الملحن برعي محمد دفع الله، ولا ريب أن المستمع الحقيقي لموسيقاه وألحانه يدرك من أول نغمة أن أخص خصائصهما نضج الفكرة، ووفرة النغم، وصدق الشعور، وروعة الخيال، ليشعرك بأنها ملهمة تعالج الروح المنهكة والمشاعر الإنسانية، وتستهوي العقول والقلوب معًا.

الأمر الذي قادني للتفكر في قول الشاعر في سالف الأزمان (وقلما أبصَرت عيناك من رجلٍ… إلا ومعناه في اسم منه أو لقب)، ومقولة العرب التي جرت على الألسن مجرى المياه في النهر أن (لكل امرئ من اسمه نصيب)، بينما يرى آخرون أنها فرضية صعب تصديقها، وقد لا تصيب.

ونحن في مقام الموسيقار دفع الله، ذكَّرَتنا المعاجم، بأن اسم برعي علم مشتق من البراعة، والبرعي هو المتقن البارع للشيء، وبرعي من بَرَعَ، يَبْرَعُ، بُروعًا، وبراعةً. وبَرُعَ، فهو بارع أي تمَّ في كل فضيلة وجمال، وفاق أصحابه في العلم وغيره. وبَرَعَ الفنان تميَّز وتفوَّق في مجاله وفاق نظراءه.

وكثيرون يرون أن اسم برعي يحمل من الصفات أحبها وأجلها، ويقولون إن حامله مثقف، محب للاطلاع، لديه حدس كبير، وبصيرة عالية في رؤية الأشياء، وإذا ما تولى المسؤولية فهو شخصية قيادية، غير أنه أنيق وجذاب، ويتسم بالحياء والرومانسية، وبالمودة الشديدة والمروءة.

على كل فإن تحققت تلك الفرضية أو خلافه، وإن أصابت أم لم تصب، فإن لا أحد يغالط بأن للموسيقار برعي دفع الله من الصفات ما يجعل نصيبه وافرًا وحافرًا في اسمه، ولكن يظل في رحم الغيب إن كان ذلك مصادفة أم توافقًا مقدرًا.

والشاهد أنه واحد من القلة التي تاريخها الشخصي لا يزال يشكل جزءًا من وجدان حاضرنا، وعندما رحل إلى عالم الخلود في يناير 1999م خلف وراءه مئات الألحان والمقطوعات الموسيقية التي تنطوي على قدر كبير من الموهبة، والتجربة والمتعة والإشراق، ما بوأه أهمية تاريخية عُظمى في مجرى نهر الغناء السوداني.

يولي البرفيسور الأديب «علي المك» الموسيقار «دفع الله» عناية فائقة، فيصف العود لديه وعزفه وصفًا دقيقًا مقتضبًا في كتابه بعنوان… «عبدالعزيز داؤود»: «العود في يده ليس آلة، العود عند برعي إنسان يعشقه، وعزف برعي عزف منفرد لا يطاول سماءه أحد، عوده عود سوداني مثل اللون السوداني، وإن تفرد بأمر من أمور الموسيقى، فلأن الطبيعة منحته السر أن يعزف هذا اللون السوداني، وهذه السمة التي لا نستطيع لها تفسيرًا إلا أن نقول إنها شيء سوداني، وحين أذاع في الناس معزوفة «لحن الحرية» عرفنا من بعد أنه أعلن مولد الموسيقى الآلية، وأعلن مولد المعزوفة السودانية المؤلفة بعد المارش الشعبي، واختصت به فرق الموسيقى العسكرية».

الشلال المتدفق

بدأ عشق دفع الله للموسيقى والطرب أثناء طفولته، بحي الموردة في مدينة أم درمان على مقربة من ملتقى النيلين (المقرن)، وهو الحي الذي وُلِد فيه عام 1929م، وتدرج طبيعيًا في المراحل التعليمية الأولى، وكان متفوقًا في مشواره الدراسي، متعدد المواهب، فيما يغلب عليه الحياء، رهافة الحس، الرقة المفرطة والأناقة، لديه عشق للموسيقى لا يدانيه عشق حتى بلغ به أن تعلم باكرًا العزف على آلة العود التي يمتلكها خاله، برضا من والده.

بعد المرحلة الوسطى تم قبوله دونما رغبة بمدرسة التجارة الثانوية، حيث كان يتطلع إلى دراسة الموسيقى – كما ذكر للإذاعي عطية الفكي – إذاعة البيت السوداني – بعد التعديل في سياق الفصحى – (كنت ماهرًا في حراسة المرمى، ولكن تطلعاتي كانت فنية، وأن أدرس الموسيقى أكثر من أي مجال آخر، خاصة أنني كنت أعزف على آلة العود بصورة جيدة جدًا منذ المرحلة الوسطى، ولكن للأسف تخرجت وعملت موظفًا عاديًا)، غير أن خياله الخصيب وحسه المرهف كانا عاجزين عن صرفه لأي شيء بخلاف أفكاره الموسيقية والغنائية، لكأنما العناية الإلهية استودعته ذلك الشلال المتدفق.

كانت الأجواء في منطقته طبيعية أن تفسح له المجال لإطلاق موهبته وإظهار براعته، سيما وأن مجتمع الموردة معروف اهتمامه بالفنون، وغناه بأفذاذ المبدعين، على رأسهم المطرب إبراهيم الكاشف وفرقته الموسيقية التي تضم أمهر عازفي العود وقتذاك حسن عمر سوميت، الذي تأثر به العازف الناشئ.

وقد يدهش من يعرف أن دفع الله بدأ مغنيًا، ولكن كما يقولون «كل ميسر لما خُلِق له»: «بدأت مغنيًا، ورغم أن صوتي مقبول، لكنني اكتشفت أنه لا يؤهلني لأكون مطربًا في المستقبل، بجانب مطربين يملكون أصوات جميلة، وكنت على قناعة بأنهم أحسن مني، مثل الكاشف، أحمد المصطفى، التجاني السيوفي، حسن عطية، لذلك مارست الغناء بأغنيات بعضهم والأغاني الشعبية في حدود الجلسات الخاصة للأصدقاء في الحي».

إثر تلك القناعات انصرف الصبي للعزف والموسيقى في حماس وولع أخذ بمجامعه، وما لبث القدر أن لعِب الدور المهم في حياته، حين التقى مصادفة بالمطرب عبدالعزيز داؤود في منزل أحد الأصدقاء بالموردة، (وأذكر عندما رأيته لأول مرة وجدته يغني ويوقع على علبة الكبريت، اندهشت لذلك، ولقوة صوته. ولما جاء للمرة الثانية عزفت معه، ثم تكررت الجلسات لمرات عديدة)، وكلاهما مدهوش بالآخر، ليتشكل بينهما رابط فني ووجداني عميق، و«كان أبو داؤود أول من عزفت له وصاحبته في فرقة موسيقية في أواخر الأربعينيات)، ومنذ ذاك الوقت أصبح صديقه الصدوق وغنى أكثر ألحانه، وهذا لم يمنع، (لما كان الكاشف يسكن حي المودة استمعت له كثيرًا، وغنيت له، وتشبعت بموسيقاه، وعزفت له، ثم تغنى بألحاني).

نزعة موسيقية

بعد أن مارس دفع الله ضرب العود قفز للأضواء كمؤلف موسيقي بارع، سيما وأن طبيعته الرقيقة كانت تنطوي على نزعة موسيقية خصبة، تبدت في اهتمامه بالموسيقى الأوركسترالية، وسعيه الدؤوب لخلق موسيقى جماهيرية يفهمها الناس، فبدأ أولى محاولاته في تأليف المقطوعات الموسيقية وهو في مقتبل العمر بمدينة الأبيض التي نُقِل إليها كموظف حكومي، (أذكر أول مقطوعة موسيقية ألفتها، باسم «جنى الماماو»، وكنت استلهمتها من الوقت والجلسة التي كنت فيها في محطة القطار بالأبيض، وبعد ذلك أسميتها «لحن الحرية»)، ولعلها كانت البدايات للانطلاق نحو خلق إبداع جديد.

لقد سحرت موهبته في التأليف الموسيقي الكثيرين وجذبتهم إليه، وصار ذا لونية ومدرسة خاصة، وها هو الملحن الموسيقار الدكتور الماحي سليمان – أستاذ الموسيقى – بكلية الموسيقى والدراما يحدثنا بأن: «لديه اهتمام خاص بالموسيقى الآلية البحتة، وألف العديد من المقطوعات، وقد وجدت انتشارًا، واستحسانًا، وتقديرًا عند المستمعين، وكان حريصًا على هوية الموسيقى السودانية الخماسية، وشجع ذلك بعض الموسيقيين الذين اتجهوا للمقطوعات الموسيقية».

هكذا ينتصب دفع الله بشخصيته الفذة وبثقته في اتجاهه الموسيقي، ليبرع ويقدم زهاء الـ(100) مقطوعة موسيقية، مثل «تسابيح»، «فرحة شعب»، و«المروج الخضراء»، وحينما يستمع المرء لكثير منها يجد أنه يشعر بنفحة روحية، وحالة إصغاء واستغراق في التأمل والاندهاش، لكأنه حيال شلال من الأنغام نافذ للماورائيات، يفيض بما يبعث قشعريرة مجنونة. وليس من دواعي الدهشة أن تفوز في الخمسينيات مقطوعته «ملتقى النيلين» بالجائزة الأولى في مهرجان جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا.

مما اقتضى الإذاعة أن تختاره في مطلع الستينيات (منحة هيئة اليونسكو) لدراسة الموسيقى على مدى عام في كلية «ترينتي» ببريطانيا، ويكفي أنه عندما التقى رئيس قسم الموسيقى بهيئة الإذاعة البريطانية العراقي نعيم البصري، أدرك فيه صفات الموسيقار المبدع، ولم يتلكأ في تسجيل عدد من مؤلفاته الموسيقية بمشاركة أوركسترا الإذاعة.

نحو أفق آخر

بعدما فاز دفع الله بالاعتراف كعواد ومؤلف موسيقي، مارس التلحين بطريقة لا تقل جودة عن ذينك، حين أخذ يسخر ملكته الفنية في خلق نموذج متميز وفريد في الألحان ليحظى بمكانة متقدمة بارزة بين أساطين الغناء، حيث قام في بداية الخمسينيات بتلحين ووضع موسيقى قصيدة «أحلام الحب» للشاعر محمد علي عبدالله «الأمي»، ليؤديها أبو داؤود… (يا الباسم الهادئ/ نورك سطع هادئ/ ماذا أقول في سناك؟). نجحت الأغنية نجاحًا ساحقًا، وبعدها تداعت الألحان تترى على حنجرة المغني الذهبية على فترات مختلفة، منها «مصرع زهرة» للشاعر مكي السيد محمد، و«نسمات الشمال» لمبارك المغربي، و«فينوس» لعوض حسن أحمد، و«عذارى الحي» لإسماعيل حسن، و«أجراس المعبد» لحسين عثمان منصور، و(هل أنت معي؟)، للمصري محمد علي أحمد، و«القريب القصي» لأيوب صديق، (يا حبيبًا قد تناسى بعد ما كان وفيًا)، وجميعها أغنيات بالفصحى.

بالمناسبة السامع ألحانه لقصائد الفصحى، يجد أنها تمثل أبدع وأروع ما جادت به قريحته، وإن حملت طابع أسلوبه بلا منازع، وعندما يستمع إلى أي منها يشعر بأنه ساحر طوع ملكاته وغمسها في أكثر الينابيع الشجية عذوبة، قال لي الشاعر الأديب والبحاثة التجاني سعيد: «أي لحن لبرعي أعتقد أنه مخزون في عالم الغيب، اكتشفه هذا المبدع وأتى به إلينا»، فشدَّ الانتباه إليه أكثر، ونال إعجاب الناس جميعًا، وفرض عليهم احترامه.

وشيئًا فشيئًا بدأت تتوافر خيوط الإبداع بين أنامله، فيما دفعه طموحه للسعي والتزود بالعلوم الموسيقية ودراستها، فلما اُنتُدِب للعمل موظفًا بسفارة السودان بمصر عام 1955م توجه للدراسة – مسائيًا – بالمعهد الإيطالي للموسيقى بالقاهرة، كما أفاد من تواجد الشاعر السوداني الكبير عبدالمنعم عبدالحي، وعقدا حلفًا غنائيًا راقيًا، أثمر عن روائع كثيرة غناها العديد من المطربين الذين يفدون إلى مصر، منهم أبو داؤود، «أهل الهوى»، و«لحن العذراى» (يا نديمًا عـب من كأس الصبأ/ ومضى يمشي الهوينى طربا)، وعثمان الشفيع (أيامنا)، (أسمر يا سميري)، و(داك الصباح)، وإبراهيم عوض (جمال دنيانا)، حسن عطية، محمد الحويج، وعبيد الطيب وغيرهم، بينما سجل العديد من المقطوعات الموسيقية، وساهم في إعداد وتقديم البرامج الموسيقية لإذاعة «ركن السودان» بالقاهرة، (وادي النيل حاليًا) وشارك في تسجيل أغاني كثير من المطربين السودانيين للإذاعة.

محاولة عقلانية

بعد استقلال السودان في 1956م، حدث انفتاح وتطور كبير للغناء السوداني لعوامل عدة، وأخذ الشعراء والمطربون والموسيقيون يجهدون لأجل ترقية الغناء وتطويره، آخذين في الاعتبار حتمية التجديد، فكان دفع الله يتمتع بما يتمتع به موقف مجتمع عصره، من عقلية إبداعية متفتحة، وقدرة على الابتكار الخلاق.

وبما أن تلك الفترة أيقظت الروح القومية لدى المبدعين على مختلف مستوياتهم، أظهر حماسة بالغة في تلحين كثير من القصائد الوطنية، «نيل الحياة» لأبي داؤود، و«أحب مكان» لإبراهيم عوض، و«أرض الخير» للكاشف، كما لحن مجموعة من القصائد الدينية والعاطفية، لخليفة، وعبدالدافع عثمان بجانب المطربتين عائشة الفلاتية ومني الخير.

ونظرًا لذائقته الفنية المبهرة وحساسيته العالية تجاه الأصوات الغنائية كان جادًا ومُجيدًا في اختيار ما يُغنى، ومن يتغنى به، حتى يجد العمل طريقه إلى أعماق المتلقي بالقدر الذي يثير الدهشة، ويقول الموسيقار سليمان: (لحن في كل الضروب الغنائية والأناشيد الوطنية، والدينية، والحماسية، لكثير من المطربين السودانيين، إلا أن ثنائيته المتميزة مع أبي داؤود ابتدعت أقوى مدارس التطريب في مناهج الأداء الصوتي التي تأثر بها عدد كبير من المطربين السودانيين».

ولما عاد دفع الله إلى السودان عقب انتهاء انتدابه في 1958م، سعى جهابذة المطربين للتغني بألحانه، وكان أفذاذ الشعراء يأملون لو حملت قصائدهم أنغامه لقناعتهم بأن لديه من الحس والذوق ما يُودِع منجزه سفر الخلود، أبرزهم المطربان محمد وردي «الوصية» لإسماعيل حسن، وسيد خليفة بأغنيات عدة، منها «كأس وخمر وشفاه» لحسين منصور (أغنيات في شفاه الحب غناها الجمال/ والمنى يا روح قلبي ليس يفنيه الدلال)، و«نجمتي وسعودي»، و«أيام معدودة» لعبدالحي مثالًا، كما لحن للمطربين أحمد الجابري، والتاج مصطفى، وصلاح محمد عيسى، وعبدالمنعم حسيب وغيرهم، حتى تعدوا (30) مطربًا.

بهذا الفيض تمكن دفع الله أن ينفذ إلى أعماق الناس ووجداناتهم، ليقول الموسيقار الدكتور الفاتح الطاهر، مؤلف (أنا أم درمان- تاريخ الموسيقى في السودان): «إن ألحانه كانت توقفنا أمام محاولة عقلانية لتصوير معانٍ واستخراج تراكيب جديدة، واستطاع بموهبته الفذة أن ينقل أغانينا من مرحلة تكرار الجملة الموسيقية غناءً وعزفًا إلى نغمات متعددة مختلفة من لون إلى آخر، هدفه أن يجعل لكل جزء من الأغنية طعمًا خاصًا».

في بداية الستينيات دفع «دفع الله» بمساهماته للإذاعة السودانية من خلال لجان النصوص والألحان والأصوات الجديدة، وكان أحد حماة الموسيقى والغناء من الانزلاق، بعكسه حسًا رفيعًا وصارمًا في أحكامه تجاه المتقدمين ومن يصلح للخوض في مجال الإبداع الغنائي، كما نجح في السعي لإنهاض الملحنين والموسيقيين وإنصافِهم وإثبات حقوقهم الأدبية والمادية.

ولما انضم في تلك الفترة رسميًا للإذاعة شارك قائدًا للأوركسترا (مايسترو) في العديد من الرحلات الفنية للمطربين في الداخل والخارج، وظل يقدم عطاءه بلا حدود، وكانت كل أعماله منبع دهشة واهتمام بالغ، والأهم أن تجربته انجلت بأنه مبدع قادر على الإتيان بجديد، ولديه خاصية تحويل ألحانه الغنائية إلى مقطوعات موسيقية وعكسها نتأملها في «نسمات الشمال» وغيرها، ليكون أول من نال درجة فنان في الإذاعة، وبفضل جهوده، وثلة آخرين سما بالموسيقى والغناء السوداني إلى القمة في شعبيتهما، ليصبح هذا الضرب من الإبداع مهنة محترمة وإحدى وسائل التطور الاجتماعي، والسبيل لازدهار الفن وبلوغ ما يُعرف بالعصر الذهبي للغناء السوداني.

في عام 1975م ابتُعِث للدراسة لمدة عام بالمعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، ثم عاد وتقلد مناصب متقدمة.

وفي الإذاعة السودانية يقول سليمان: «في فترة عمله كرئيس لفرقة الإذاعة السودانية الموسيقية استطاع أن يطور الأداء بإضافة آلات موسيقية خاصة النحاسية والخشبية»، وظلت الموسيقى تجري في دمه، وتزداد تكثفًا مع السنين، حتى قام بتسجيل كثير من أعماله الموسيقية في مختلف الإذاعات العالمية، وتتلمذ الكثير من المواهب على يديه، ومنحته الدولة تقديرًا لإنجازاته الفريدة وسام العلم والفنون والآداب الذهبي